Stellen Sie sich ein Kind vor, das verzweifelt zur Schule gehen möchte, aber nicht kann. Das seine Familie liebt und umarmen möchte, aber bei nicht selbstgewählten Berührung erstarrt. Das genau weiss, wie man Schuhe anzieht, dessen Körper sich aber weigert, diese einfache Handlung auszuführen. Was auf den ersten Blick wie Trotz, Verweigerung oder schwieriges Verhalten aussieht, wird von führenden Autismus-Expert:innen – darunter zum Beispiel auch Tony Attwood – zunehmend als Ausdruck eines spezifischen, Autismus-Profils verstanden. Das Pathological Demand Avoidance Syndrome (PDA) ist durch eine extreme, angstgetriebene Anforderungsvermeidung gekennzeichnet. Seine Verortung im Autismus-Spektrum gilt bislang nicht als wissenschaftlich gesichert und bleibt Gegenstand intensiver Diskussionen.

Am Biomarker Workshop 2025, der am 11. Dezember in Zürich stattfindet, wird Dr. med. Nicole Chou-Knecht dieses oft missverstandene Phänomen beleuchten. Die führende PDA-Expertin im deutschsprachigen Raum wird aufzeigen, warum das Verständnis neurobiologischer Grundlagen entscheidend für eine adäquate Unterstützung ist und wie Fachpersonen, Eltern und Betroffene gleichermassen von diesem Wissen profitieren können.

Wass PDA bedeutet und warum es so oft übersehen wird

Die englische Abkürzung PDA steht für Pathological Demand Avoidance und beschreibt ein Verhaltensprofil innerhalb des Autismus-Spektrums, das durch eine intensive, unkontrollierbare Vermeidung von Anforderungen geprägt ist. Der Begriff wurde in den 1980er Jahren von der britischen Psychologin Elisabeth Newson geprägt und findet in den letzten Jahren zunehmend auch im deutschsprachigen Raum Beachtung.

Die klinische Evidenz weist darauf hin, dass PDA sich von gewöhnlichem Trotz- oder oppositionellem Verhalten unterscheidet, da es eher als Ausdruck einer neurobiologisch verankerten Besonderheit als eines Erziehungsproblems anzusehen ist.

Pathological Demand Avoidance (PDA)

Autonomie und Gleichwertigkeit als Grundpfeiler einer inklusiven PDA-spezifischen Förderung

Autor/innen

Nicole Agathe Chou-Knecht Praxis Tannheim

Regine Götz Praxis Sofa to Share

DOI: https://doi.org/10.57161/z2025-05-05

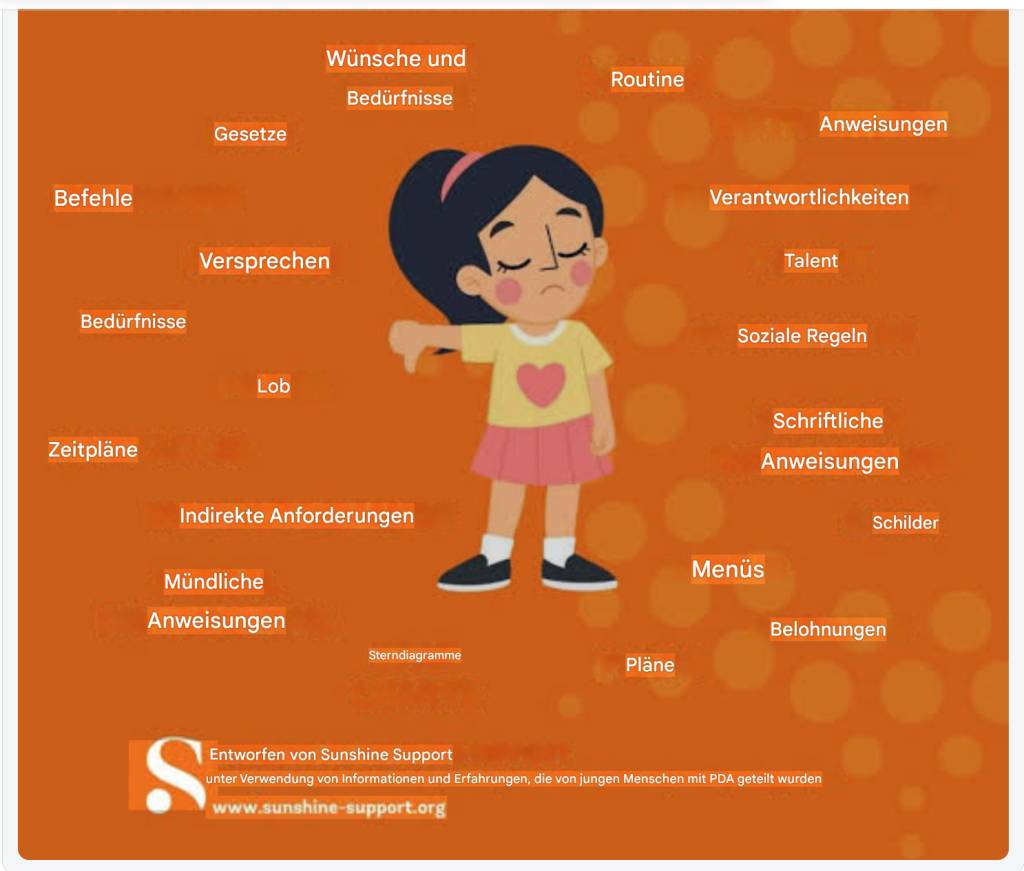

Menschen mit PDA zeigen einen Widerstand gegen alltägliche Anforderungen, der weit über alterstypisches Trotzverhalten hinausgeht und nicht an bestimmte Phasen in der kindlichen Entwicklung gebunden ist. Dieser Widerstand betrifft selbst einfachste Aktivitäten wie Anziehen, Essen oder Zähneputzen – und das Tragische daran ist, dass auch Anforderungen, die die Person selbst wünscht und gerne erfüllen möchte, nicht umgesetzt werden können. Es ist, als würde der Körper selbst Alarm schlagen und jegliche Kooperation verweigern, obwohl der Verstand etwas ganz anderes möchte.

Um Anforderungen zu umgehen, setzen Betroffene eine Vielzahl von Strategien ein. Sie lenken ab, zögern hinaus, lehnen ab, spielen Rollen oder manipulieren soziale Situationen geschickt. Sie kommen mit komplizierten Ausreden, klagen über körperliche Beschwerden oder behaupten, die Aufgabe sei zu schwer oder werde nicht verstanden. Manche geben die Aufgabe an andere weiter oder übernehmen selbst die Kontrolle, indem sie beginnen, Anweisungen zu verteilen. Wenn diese gewählten Strategien nicht zum Ziel führen, wenn sich die Person in die Enge getrieben fühlt oder Druck ausgeübt wird, kann es zu einer raschen Eskalation kommen – bis hin zu Panikreaktionen, Weglaufen, sich Einschliessen, Aggression, Meltdown mit Schreien und Wutanfall, Shutdown oder Selbstverletzung.

Hinter all diesem Verhalten steht ein extremes Bedürfnis nach Kontrolle. Anforderungen von aussen werden als Kontrollverlust wahrgenommen, was massive Stressreaktionen auslöst. Entscheidend ist jedoch zu verstehen, dass dieser Widerstand nicht durch Boshaftigkeit motiviert ist, sondern durch irrationale, aber überwältigende Angst. Genau hier unterscheidet sich PDA fundamental von ähnlichen Verhaltensweisen bei anderen Störungsbildern wie einer Störung des Sozialverhaltens.

Was die Diagnose zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass Menschen mit PDA oft oberflächlich betrachtet über gute soziale Fähigkeiten verfügen. Sie haben eine gute Verbalflüssigkeit, die über ihre eigentlichen Schwierigkeiten hinwegtäuscht. Sie können Rollenspiele durchführen und sind Meister im sogenannten Masking – dem Verbergen ihrer Schwierigkeiten gegenüber dem sozialen Umfeld. Dieses Masking ist jedoch extrem kräftezehrend und kann zu massiven Zusammenbrüchen führen, die dann oft im sicheren Umfeld der Familie stattfinden. Soziale Hierarchien werden von PDA-Betroffenen oft nicht verstanden oder akzeptiert. Sie möchten auf Augenhöhe mit Erwachsenen agieren, wollen Co-Lehrer oder Co-Eltern sein, was im traditionellen Erziehungs- und Schulsystem häufig zu Konflikten führt.

Die neurobiologischen Grundlagen: Warum PDA keine Verhaltensstörung ist

Frau Dr. Chou betont, dass ihre klinische Erfahrung mit PDA auf eine zugrunde liegende Neurodivergenz hinweist, die PDA klar von oppositionellem Trotzverhalten abgrenzt. Während sich die Verhaltensauffälligkeiten von PDA und oppositionellem Trotzverhalten äusserlich ähneln können, liegen ihnen also unterschiedliche neurobiologische Grundlagen zugrunde.

Das autonome Nervensystem von Menschen mit PDA reagiert auf Anforderungen mit extremer Übererregung. Es kommt zu einer Reizüberflutung des Nervensystems, die zu unkontrollierbaren physiologischen Reaktionen führt. Der Körper schaltet in den Fight-Flight-Freeze-Modus, es kommt zu Overloads und Shutdowns. Was von aussen wie aggressives Verhalten aussieht, ist in Wahrheit der Ausdruck von Panik, nicht von Aggression. Das Gehirn interpretiert die Anforderung als existenzielle Bedrohung, und der Körper reagiert entsprechend.

Zusätzlich zeigt sich bei PDA-Betroffenen eine beeinträchtigte kognitive Empathie bei gleichzeitig erhaltener affektiver Empathie. Das bedeutet, dass sie Schwierigkeiten haben, soziale Perspektiven spontan zu übernehmen und den Gesamtkontext sozialer Situationen zu erfassen. Sie denken konkretistisch und haben Probleme mit der Kontextualisierung. Wenn ihnen jedoch die Gefühle anderer erklärt werden, können sie sich durchaus affektiv einfühlen. Es ist also nicht so, dass ihnen Empathie fehlen würde – sie haben nur Mühe, diese spontan und ohne Erklärung zu entwickeln.

Dr. Chou-Knecht hat ein umfassendes neurobiologisches Konzept entwickelt, das verschiedene Erklärungsebenen integriert. Dieses integrative Konzeptualisierungsmodell umfasst neurophysiologische Dysregulation, autonome Überaktivierung bei Anforderungen, angstgetriebenen Kontrollzwang und eingeschränkte exekutive Funktionen. Es skizziert einen Erklärungsansatz, in welchem PDA kein isoliertes Verhalten ist, sondern das Resultat komplexer neurobiologischer Prozesse, die ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken können.

Heute weiss man zwar, dass selbst der Störung des Sozialeverhaltens neurobiologische Besonderheiten vorliegen.Diese scheinen jedoch nicht in gleichem Masse wie beim PDA-Profil Ähnlichkeiten mit autistischen Mustern aufzuweisen.Diese Unterscheidung ist zentral, denn sie hat direkte Konsequenzen für die Art der Unterstützung und Intervention.

Die diagnostische Herausforderung: Zwischen allen Stühlen

PDA-Betroffene fallen häufig durch die Raster der gängigen Autismus-Diagnostik. Der Grund liegt in ihrer atypischen Präsentation. Sie erscheinen oberflächlich sozial und passen daher nicht ins klassische Autismus-Bild, wie es viele Fachpersonen vor Augen haben. Ihre soziale Motivation wie auch ihre Fähigkeit zum Rollenspiel lassen sie weniger «autistisch» wirken. Sie haben wechselnde Spezialinteressen und zeigen weniger offensichtliche Routinen und repetitive Verhaltensweisen, wodurch die diagnostischen Kriterien für Autismus nicht eindeutig erfüllt scheinen.

Das extreme Masking, zu dem PDA-Betroffene fähig sind, verschärft die diagnostische Herausforderung zusätzlich. In diagnostischen Situationen können sie oft kompensieren und ihre Schwierigkeiten verbergen. In der Schule oder in der Arztpraxis verhalten sie sich völlig anders als zu Hause. Die grossen Zusammenbrüche erfolgen im sicheren Umfeld der Familie, wo die Person endlich die Maske fallen lassen kann. Das führt dazu, dass Eltern von Fachpersonen oft als übertreibend wahrgenommen werden. Man glaubt ihnen nicht, wenn sie von den massiven Schwierigkeiten zu Hause berichten, weil das Kind in der Praxis kooperativ und freundlich wirkte.

Die Konsequenz sind häufige Fehldiagnosen. Statt PDA oder Autismus erhalten viele Betroffene die Diagnose einer Störung des Sozialverhaltens, was zu völlig falschen Interventionen führt. Andere werden als oppositionell-trotzig diagnostiziert, wobei die neurologische Basis vollständig verkannt wird. Manche erhalten die Diagnose ADHS, was zwar ein Teil des Bildes sein kann, aber die PDA-Problematik nicht erfasst. Wieder andere werden als angstgestört diagnostiziert, wobei übersehen wird, dass die Angst ein Symptom und nicht die Ursache ist.

Diese Fehldiagnosen haben fatale Folgen. Eltern werden als erziehungsunfähig pathologisiert und beschuldigt. Konventionelle verhaltenstherapeutische Interventionen, die bei Verhaltensstörungen angezeigt wären, verschlimmern die Situation bei PDA massiv. Restriktive Massnahmen und erhöhter Druck führen zu einem Teufelskreis aus Eskalation und Trauma. Die Kinder erleben eine sekundäre Traumatisierung durch das System, das ihnen eigentlich helfen sollte. Wertvolle Entwicklungsjahre gehen verloren, in denen die richtige Unterstützung einen enormen Unterschied machen könnte.

Der wissenschaftliche Diskurs: Profil, Subtyp oder eigenständige Störung?

Die wissenschaftliche Diskussion um PDA ist kontrovers und längst nicht abgeschlossen. Einige Forschende argumentieren, dass PDA einen Subtyp von Autismus darstellt. Sie führen an, dass PDA-Betroffene untereinander mehr Ähnlichkeiten aufweisen als zu anderen Autismus-Subtypen wie dem Asperger-Syndrom oder dem frühkindlichen Autismus.

Ein weitere Gruppe von Fachpersonen sieht PDA als ein dimensionales Verhaltensprofil, nicht als eigenständige diagnostische Entität. Diese Position argumentiert, dass PDA zwar therapeutische Relevanz besitzt, aber keine abgrenzbare diagnostische Einheit darstellt. Sie legt dar, dass PDA mit verschiedenen Störungsbildern vergesellschaftet sein könne, insbesondere mit Autismus-Spektrum-Störungen, ADHS und Angststörungen. Es sollte als Spektrum verstanden werden, das von leichten bis zu schweren Ausprägungen reicht. Diese Sichtweise spricht dafür, dass PDA keine eigenständige Störung ist, sondern ein Verhaltensprofil, das sich ungünstig auf den Verlauf bei verschiedenen Störungsbildern auswirken kann.

In der aktuellen internationalen Klassifikation findet sich PDA nicht als eigenständige Diagnose. Im ICD-11 taucht der Begriff PDA als solcher nicht auf, aber die Verhaltensweise selbst wird als extreme Anforderungsverweigerung, auf Englisch «demand avoidance», als mögliches Merkmal des Autismus-Spektrums beschrieben. Im DSM-5 gibt es keine explizite Erwähnung. In der Praxis wird daher häufig diagnostiziert mit Formulierungen wie «Autismus-Spektrum-Störung mit PDA-Profil» oder «demand avoidant profile».

Auch die Terminologie selbst wird diskutiert. Manche Betroffene und ihre Familien bevorzugen die Bezeichnung «Persistent Drive for Autonomy» statt «Pathological Demand Avoidance», weil sie das Wort «pathologisch» als stigmatisierend empfinden. Andere finden hingegen, dass «pathologisch» angemessen ist, weil es die Schwere und das Ausmass der Schwierigkeiten ausdrückt. Viele identifizieren sich selbst als «PDAer» und nutzen diesen Begriff als Teil ihrer Identität.

Dr. med. Nicole Chou-Knecht: Eine Pionierin im deutschsprachigen Raum

Dr. Nicole Chou-Knecht ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit eigener Praxis in Schönenwerd und Co-Präsidentin von FAPDA, der Fachvereinigung Autismus und PDA. Ihr Weg zum Thema PDA ist zutiefst persönlich und von eigenen Erfahrungen geprägt. Sie beschreibt diesen Weg offen und ehrlich: «Wenn ich auf meine ersten Jahre als Psychiaterin zurückblicke, muss ich erkennen, dass ich bei Erhalt meines Facharztdiplomes so gut wie nichts über Autismus-Spektrum-Störungen wusste. Ich tappte bei der therapeutischen Begleitung von noch undiagnostizierten neurodivergenten Menschen ganz schön im Dunkeln und kam mit den mir bekannten therapeutischen Interventionen einfach nicht weiter. Mein Wissen zu Autismus-Spektrum-Störungen durfte ich mir schliesslich nachträglich über zum Teil schmerzhafte Prozesse als Mitglied einer durch Neurodivergenz geprägten Familie und Verwandtschaft erwerben.»

Nach Jahren der massivsten Verwirrung, von aussen erlebten Verletzungen und innerlich zermürbenden Selbstvorwürfen gelang es ihrer Familie durch kontinuierlich wachsendes Wissen zu Autismus-Spektrum-Störungen, immer mehr Klarheit und Durchsicht zu erhalten. Mit PDA fanden sie schliesslich noch das letzte fehlende Puzzle-Teil, welches die Erkenntnis abrundete, traumatisierende Familien-Geschichten erklärbar machte und als verwirrend erlebtes Verhalten endlich in einen Kontext stellte.

Seit drei Jahren hat Dr. Chou ihr Praxisangebot auf die Diagnostik von Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter ausgeweitet. Sie begleitet Betroffene und ihre Angehörigen im Sinne von Coaching und Therapie von Folge-Erkrankungen. Darüber hinaus führt sie psychiatrische Konsilien im Rahmen von durch die Invalidenversicherung angeordneten Arbeitsintegrations-Massnahmen durch, wobei sie einen speziellen Fokus auf Neurodivergenz legt. Ein grosses Anliegen ist ihr auch, ihre Fachkolleginnen und Fachkollegen im Rahmen von Qualitätszirkeln und Vorträgen über die verschiedenen Facetten und Funktionsniveaus von Autismus-Spektrum-Störungen aufzuklären.

Zusammen mit Elisabeth Carl hat Dr. Chou das erste deutschsprachige Fachbuch zum Thema PDA verfasst. «PDA – anders autistisch? Antworten zum Pathological Demand Avoidance Syndrom für Fachpersonen und Familien» erschien mit einem Geleitwort von Tony Attwood, einem der weltweit führenden Autismus-Experten. Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Wissensstand zu PDA und integriert wissenschaftliche Erkenntnisse mit Innensichten von Betroffenen und deren Angehörigen sowie Erfahrungen aus der beruflichen Praxis. Neben einem ausführlichen Grundlagenteil beleuchtet das Buch die Bereiche Familie, Bildungssystem und Therapie, wobei nicht nur Herausforderungen, sondern insbesondere auch Ressourcen, Handlungsansätze und Unterstützungsmöglichkeiten aufgegriffen werden. Der psychiatrische Fachteil vermittelt Grundlagen zur PDA-Diagnostik und legt neurobiologische Konzepte dar, die in ein integratives Konzeptualisierungsmodell zusammengefügt werden.

Dr. Chous Engagement für die Aufklärung über PDA ist getrieben von einem klaren Ziel: «Für die Aufklärung über PDA setze ich mich ein, weil eine sekundäre Traumatisierung und Kriminalisierung von Betroffenen unbedingt verhindert werden muss.» Ihre Botschaft an betroffene Familien ist ermutigend und voller Verständnis: «Allen Eltern von PDA-Kindern möchte ich Mut zusprechen. Haltet durch! Alles was Ihr für Eure PDA-Lieblinge tut, investiert und kämpft, lohnt sich so sehr und wird von ihnen ganz genau wahrgenommen. Kämpft gegen die Systeme und entlastet Eure Kinder, wo Ihr nur könnt!»

Konsequenzen für die Praxis: Was wirklich hilft

Das Verständnis der neurobiologischen Grundlagen von PDA hat direkte und weitreichende Auswirkungen auf die Art der Unterstützung. Was bei anderen Kindern mit Verhaltensproblemen funktionieren mag, kann bei PDA-Betroffenen die Situation massiv verschlimmern. Traditionelle verhaltenstherapeutische Ansätze mit klaren Konsequenzen, Tokensystemen und Belohnungsplänen führen bei PDA in der Regel zu Eskalation statt zu Besserung. Direkte Aufforderungen und Befehle, mehr Strenge und Konsequenz, restriktive Massnahmen oder die Haltung «Du musst nur wollen» bewirken das Gegenteil dessen, was beabsichtigt ist.

Stattdessen braucht es kontraintuitive Ansätze, die auf den ersten Blick paradox erscheinen mögen. Anforderungen müssen reduziert und getarnt werden. Statt Anweisungen zu geben, sollten Wahlmöglichkeiten angeboten werden. Ein indirekter Kommunikationsstil kann hilfreich sein, ebenso wie Humor und spielerische Ansätze. Autonomie sollte gewährt werden, wo immer dies möglich ist. Das oberste Ziel ist die Druckminimierung und das Verständnis für die Angst, die hinter dem Verhalten steht.

Die PANDA-Strategie bietet einen praktischen Rahmen für die Unterstützung von Menschen mit PDA. PANDA steht für verschiedene Prinzipien, die in der Begleitung von PDA-Betroffenen zentral sind. Es geht darum, Kämpfe sorgfältig auszuwählen und nicht jede Auseinandersetzung zu führen. Angstmanagement steht im Zentrum der Unterstützung. Verhandlung und Zusammenarbeit ersetzen Befehle und Anweisungen. Anforderungen werden getarnt und so gemanagt, dass sie weniger bedrohlich wirken. Und schliesslich braucht es die Bereitschaft zur Anpassung – nicht nur seitens des Kindes, sondern vor allem auch seitens der Umgebung.

Für Schulen bedeutet dies eine grundlegende Neuausrichtung. Es braucht individualisierte Anforderungsgestaltung statt standardisierter Erwartungen. Flexible Strukturen müssen starre Regeln ersetzen. Lehrpersonen müssen ein Verständnis für Masking entwickeln und begreifen, warum das Kind, das in der Schule noch kooperativ wirkte, zu Hause völlig zusammenbricht. Kooperation muss Konfrontation ersetzen, und das Kind muss als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen werden, soweit dies möglich ist.

Für Familien ist die Entlastung der Eltern zentral. Schuldzuweisungen und Pathologisierung müssen ein Ende haben. Eltern müssen lernen, ihre eigenen Grenzen zu akzeptieren und externe Unterstützung zu suchen. Der Austausch mit anderen betroffenen Familien kann eine wichtige Ressource darstellen, um zu erkennen, dass man nicht allein ist mit diesen Herausforderungen.

Für Therapeutinnen und Therapeuten bedeutet PDA, dass sie PDA-spezifische Ansätze entwickeln müssen, die sich von der Standard-Verhaltenstherapie unterscheiden. Der Fokus liegt auf Angstreduktion, nicht auf Verhaltensmodifikation. Trauma-informierte Arbeit ist essentiell, denn viele PDA-Betroffene haben durch Missverständnisse und falsche Interventionen bereits traumatische Erfahrungen gemacht. Eine systemische Perspektive, die die Familie und das weitere Umfeld miteinbezieht, ist unabdingbar.

Warum PDA-Wissen Leben verändern kann

Die frühzeitige Erkennung und das richtige Verständnis von PDA können Leben grundlegend verändern. Für Betroffene selbst kann die Diagnose oder das Verständnis von PDA eine immense Erleichterung bedeuten. Endlich gibt es eine Erklärung für das, was sie ihr ganzes Leben lang erlebt haben. Endlich müssen sie sich nicht mehr als faul, schwierig oder böswillig betrachten. Das Selbstverständnis und die Identität werden gestärkt, wenn klar wird, dass das eigene Verhalten neurologische Gründe hat. Passende Unterstützung wird möglich, und die Lebensqualität kann sich erheblich verbessern. Sekundäre Traumatisierung durch anhaltende Missverständnisse und inadäquate Interventionen kann verhindert werden.

Für Familien löst das Verständnis von PDA oft jahrelange Schuldgefühle und Selbstvorwürfe auf. Eltern verstehen endlich, dass sie nicht versagt haben, sondern dass ihr Kind eine besondere neurologische Ausstattung mitbringt, die spezifische Ansätze erfordert. Sie können effektive Strategien im Alltag entwickeln, die tatsächlich funktionieren, statt immer wieder gegen die gleichen Mauern zu rennen. Die Pathologisierung durch Fachpersonen, die nicht verstehen, was PDA ist, kann vermieden oder zumindest besser ausgehalten werden. Der Zusammenhalt in der Familie wird gestärkt, wenn alle am gleichen Strang ziehen und das Verhalten des Kindes einordnen können.

Für Fachpersonen ermöglicht das Wissen um PDA, Fehldiagnosen und falsche Interventionen zu verhindern. Therapeutische Sackgassen können vermieden werden, in denen man mit Standard-Methoden versucht, ein Problem zu lösen, das mit diesen Methoden nicht zu lösen ist. Familien können gezielt unterstützt werden, anstatt dass man ihnen mangelnde Konsequenz oder Erziehungsfähigkeit vorwirft. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie, Psychologie, Pädagogik und Sozialer Arbeit wird verbessert, wenn alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis von PDA haben.

Der Biomarker Workshop 2025: PDA im Kontext multimodaler Diagnostik

Dr. Chou-Knechts Vortrag am Biomarker Workshop 2025 fügt sich nahtlos in das Gesamtthema des Workshops ein. Der Workshop widmet sich der Integration verschiedener diagnostischer Ebenen für eine präzise, individualisierte Psychiatrie. Während andere Referate schwerpunktmässig elektrophysiologische Biomarker wie EEG und ereigniskorrelierte Potenziale beleuchten, zeigt Dr. Chou auf, wie klinische Beobachtung, neuropsychologische Diagnostik und neurobiologisches Verständnis zusammenspielen müssen.

Die multimodale Perspektive auf PDA umfasst verschiedene Ebenen, die alle ihre Berechtigung haben. Das klinische Interview erfasst die subjektive Erlebniswelt der Betroffenen und ermöglicht eine sorgfältige Verhaltensbeobachtung. Neuropsychologische Tests objektivieren kognitive und exekutive Funktionen und zeigen Stärken und Schwächen auf. Das neurobiologische Konzept hilft, die zugrundeliegenden Mechanismen zu verstehen und erklärt, warum das Verhalten so und nicht anders auftritt. Die systemische Perspektive schliesslich bezieht familiäre und schulische Kontexte mit ein und berücksichtigt, dass Verhalten immer in Interaktion mit der Umwelt entsteht.

Auch wenn für PDA derzeit keine spezifischen Biomarker etabliert sind, zeigt Dr. Chous Arbeit eindrücklich die Bedeutung neurobiologischer Erklärungsmodelle für die Entstigmatisierung. Wenn wir verstehen, dass PDA eine neurologische Besonderheit ist und nicht ein Erziehungsproblem, verändert dies die gesamte Herangehensweise. Die Integration verschiedener Informationsebenen und individualisierte, profilspezifische Ansätze stehen im Zentrum einer modernen, präzisen Psychiatrie – nicht nur bei ADHS oder Depression, sondern eben auch bei Autismus-Spektrum-Störungen mit PDA-Profil.

Was Sie am 11. Dezember erwartet

Dr. med. Nicole Chou-Knecht wird am Biomarker Workshop 2025 von 11:30 bis 12:30 Uhr sprechen. In ihrem Referat «Pathological Demand Avoidance – Ein neurobiologisches Profil im Autismus-Spektrum?» wird sie eine umfassende Einführung in das PDA-Profil geben. Sie wird neurobiologische und neuropsychologische Erklärungskonzepte darlegen und die diagnostischen Besonderheiten aufzeigen, die eine Abgrenzung zu anderen Störungsbildern ermöglichen. Die Konsequenzen für Unterstützung und Therapie werden ebenso Thema sein wie die Bedeutung von PDA für alle Beteiligten – Betroffene, Familien und Fachpersonen. Dabei wird sie praxisnahe Ansätze aus 15 Jahren klinischer Erfahrung als Systemtherapeutin teilen und aufzeigen, was in der Arbeit mit PDA-Betroffenen wirklich funktioniert.

Der Vortrag richtet sich an Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater, die ihre diagnostische Differenzierung verbessern und Fehldiagnosen vermeiden möchten. Psychologinnen und Psychologen sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erhalten Einblick in PDA-spezifische therapeutische Ansätze. Für Fachpersonen aus Pädiatrie und Hausarztmedizin geht es um Früherkennung und adäquate Zuweisung. Pädagoginnen und Pädagogen sowie Lehrpersonen lernen, wie schulische Anpassungen aussehen können und entwickeln ein besseres Verständnis für das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter erhalten Impulse für die systemische Unterstützung von Familien. Eltern und Angehörige gewinnen Verständnis und lernen Alltagsstrategien kennen. Und Betroffene selbst können ihr Selbstverständnis vertiefen und ihre Identität stärken.

Von Missverständnis zu Verständnis

PDA ist mehr als ein Verhaltensprofil – es ist ein Aufruf zum Perspektivwechsel. Statt Kinder mit PDA als schwer erziehbar, oppositionell oder verhaltensauffällig zu etikettieren, ermöglicht das Verständnis der neurobiologischen Grundlagen einen mitfühlenden und gleichzeitig effektiven Ansatz. Dr. Chou-Knechts Arbeit zeigt eindrücklich: Wenn wir die Angst hinter dem Verhalten erkennen, wenn wir das autonome Nervensystem verstehen, wenn wir Masking und Erschöpfung sehen – dann können wir endlich die richtige Unterstützung bieten.

Das ist Precision Psychiatry im besten Sinne. Es geht darum, individuelle Besonderheiten zu erkennen, neurobiologische Mechanismen zu verstehen und daraus passende Interventionen abzuleiten. Es geht nicht darum, alle Kinder gleich zu behandeln, sondern jedes Kind so zu behandeln, wie es seiner neurologischen Ausstattung entspricht. Es geht nicht darum, Verhalten zu normieren, sondern Menschen in ihrer Besonderheit zu verstehen und zu unterstützen.

Der Biomarker Workshop 2025 bietet die Gelegenheit, dieses Verständnis zu vertiefen und von einer der führenden Expertinnen im deutschsprachigen Raum zu lernen. Seien Sie dabei am 11. Dezember 2025 in Zürich und erweitern Sie Ihr Verständnis von Autismus, PDA und neurobiologisch fundierter Diagnostik. Es lohnt sich – für Ihre berufliche Praxis, für die Familien, die Sie begleiten, und vor allem für die Kinder und Jugendlichen, die auf unser Verständnis angewiesen sind.

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter www.gtsg.ch. Der Workshop wird veranstaltet von der Gehirn- und Traumastiftung Graubünden und richtet sich an alle Fachpersonen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sowie an interessierte Eltern und Betroffene.

Literatur und weiterführende Informationen:

Chou-Knecht, N. A. & Carl, E. (2024). PDA – anders autistisch? Antworten zum Pathological Demand Avoidance Syndrom für Fachpersonen und Familien. Mit einem Geleitwort von Tony Attwood.

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites von PDA-Schweiz (pda-anders-autistisch.info) und FAPDA (pda-autismus-verein.org) sowie auf Instagram unter @pda_schweiz.

Dieser Beitrag wurde erstellt im Rahmen der Kommunikation zum Biomarker Workshop 2025, veranstaltet von der Gehirn- und Traumastiftung Graubünden. Die Schlussredaktion lag bei Dr. Nicole Chou-Knecht und dadurch auch das Copyright. Abdrucke bedürfen deshalb der Einwilligung von Dr. Chou-Knecht.