Wenn Millisekunden über unser Denken entscheiden

Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn wäre ein gigantisches Orchester mit 86 Milliarden Musikern – den Neuronen. Doch statt einem chaotischen Durcheinander erklingt eine präzise koordinierte Symphonie. Die Dirigenten dieser neuronalen Symphonie sind winzige elektrische Muster, die nur 60 bis 120 Millisekunden andauern: die EEG-Microstates, auch als «Atome des Denkens» bezeichnet.

Diese Entdeckung geht auf den Schweizer Neurowissenschaftler Dietrich Lehmann zurück, der zwischen 1971 und 1987 an der Universität Zürich etwas Revolutionäres beobachtete: Das scheinbar chaotische EEG-Signal folgt einem verborgenen Rhythmus. Wie bei einem Film, der aus einzelnen Standbildern besteht, setzt sich unsere kontinuierliche Gedankenwelt aus diskreten Momentaufnahmen zusammen – den Microstates.

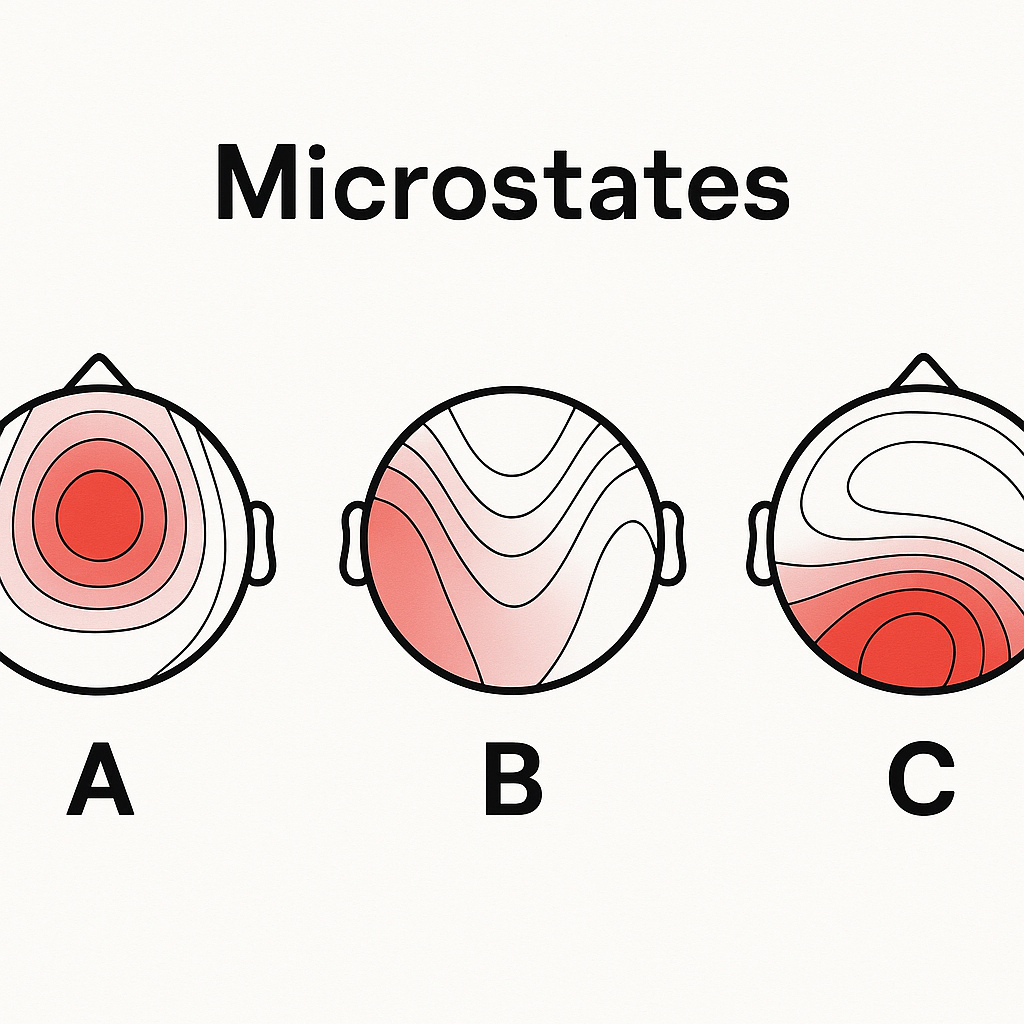

Das Alphabet des Gehirns: Fünf Buchstaben, unendliche Geschichten

Erstaunlicherweise lässt sich die gesamte elektrische Aktivität unseres Gehirns auf nur fünf grundlegende Muster reduzieren, die Forscher schlicht mit A, B, C, D und E bezeichnen. Diese «Buchstaben» des neuronalen Alphabets wechseln sich 4 bis 10 Mal pro Sekunde ab und bilden dabei komplexe Sequenzen – die Sätze und Geschichten unseres Bewusstseins.

Jeder dieser Microstates korrespondiert mit einem spezifischen Gehirnnetzwerk:

Microstate A – Das auditorische Netzwerk

Dieser Zustand aktiviert das auditorisch-phonologische Netzwerk im superioren temporalen Gyrus und den auditorischen Kortex. Wenn Sie gerade innerlich diese Worte «hören», ist wahrscheinlich Microstate A aktiv. Er ist der Dirigent für alles, was mit Sprache, Klang und verbalem Denken zu tun hat. Die charakteristische links-anterior zu rechts-posterior orientierte Topographie macht ihn im EEG leicht identifizierbar.

Microstate B – Das visuelle Netzwerk

Mit seiner rechts-anterior zu links-posterior Orientierung repräsentiert Microstate B das visuelle Verarbeitungsnetzwerk. Er leuchtet im okzipitalen Kortex, Cuneus und den posterioren visuellen Assoziationsarealen auf. Dieser Zustand orchestriert nicht nur das Sehen, sondern auch unsere visuellen Erinnerungen, Selbst-Visualisierung und autobiografisches Gedächtnis. Wenn Sie sich gerade Ihr Wohnzimmer vor dem inneren Auge vorstellen, übernimmt Microstate B die Regie.

Microstate C – Das Salienznetzwerk

Mit seiner anterior-posterior Achse verkörpert Microstate C das Salienznetzwerk – unseren inneren Aufmerksamkeitswächter. Seine Generatoren liegen im anterioren cingulären Kortex, der anterioren Insula und dem medialen präfrontalen Kortex. Wie ein Torwächter entscheidet er blitzschnell, was wichtig ist und unsere Aufmerksamkeit verdient. Er fungiert als Schaltzentrale zwischen internen und externen Aufmerksamkeitsmodi und springt an, wenn Ihr Name in einem überfüllten Raum fällt oder wenn ein unerwartetes Geräusch Sie aufschrecken lässt.

Microstate D – Das frontoparietale Kontrollnetzwerk

Mit seiner fronto-zentralen Maximalamplitude repräsentiert Microstate D das frontoparietale Kontrollnetzwerk (auch Central Executive Network genannt). Seine neuronalen Quellen finden sich im dorsolateralen präfrontalen Kortex, posterioren parietalen Kortex und den frontalen Augenfeldern. Er verkörpert die exekutive Kontrolle – die CEO-Etage des Gehirns. Dieser Zustand koordiniert Arbeitsgedächtnis, kognitive Kontrolle, Planung, Entscheidungsfindung und zielgerichtetes Verhalten. Wenn Sie gerade überlegen, was Sie nach dem Lesen dieses Artikels tun werden, arbeitet Microstate D auf Hochtouren.

Microstate E – Das Default Mode Network

Der manchmal übersehene fünfte Microstate E repräsentiert das Default Mode Network (DMN) – unser Ruhemodus-Netzwerk. Aktiv wird er, wenn wir tagträumen, über uns selbst nachdenken oder mental in Vergangenheit und Zukunft reisen. Seine Hauptregionen umfassen den medialen präfrontalen Cortex, den posterioren cingulären Cortex mit Precuneus, den angularen Gyrus und die Hippocampus-Formation. Interessanterweise ist Microstate E nicht bei allen Menschen gleich stark ausgeprägt – bei manchen dominiert er die Ruhephasen, bei anderen ist er kaum messbar. Bei Autismus zeigt er oft charakteristische Veränderungen, was die Schwierigkeiten mit selbstbezogenem Denken und Theory of Mind erklären könnte.

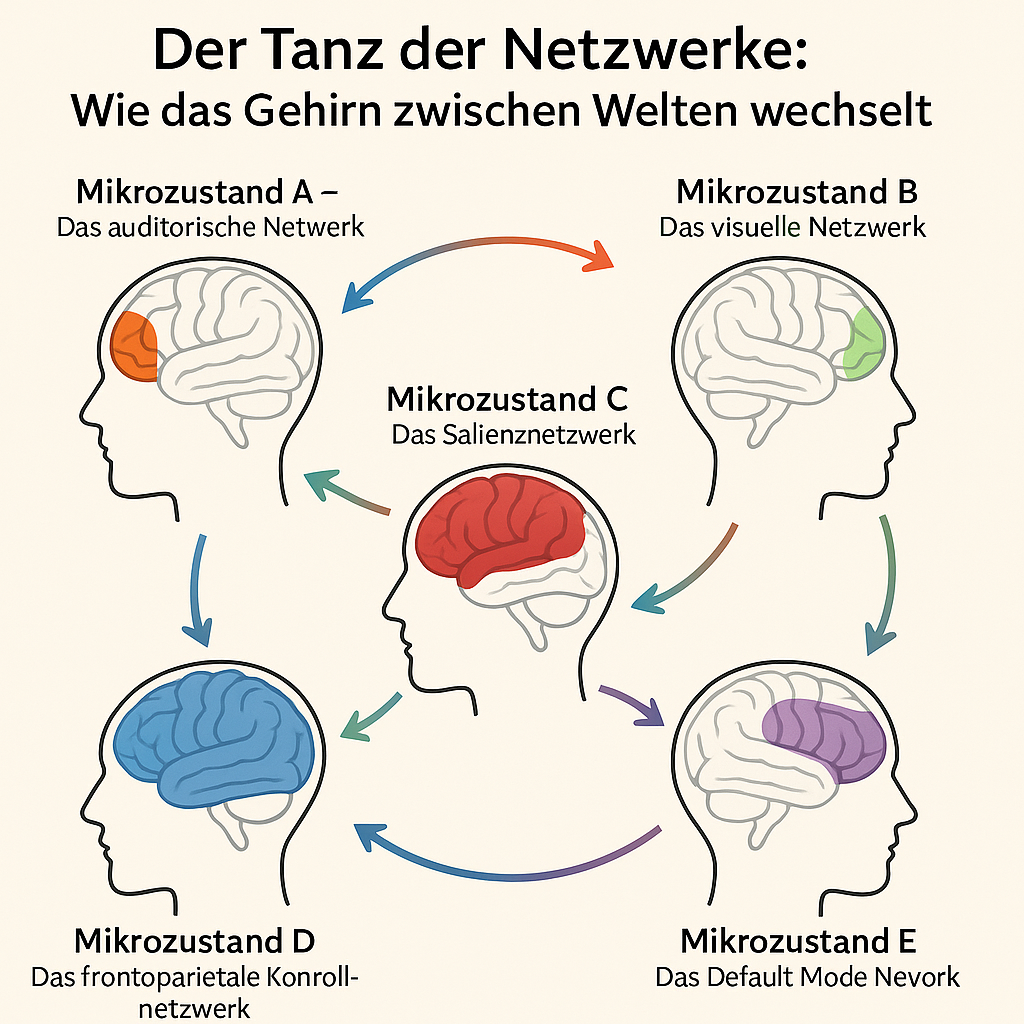

Der Tanz der Netzwerke: Wie das Gehirn zwischen Welten wechselt

Das Faszinierende ist nicht nur die Existenz dieser Microstates, sondern ihre dynamische Choreographie. In einem gesunden Gehirn wechseln sie sich in komplexen, flexiblen Mustern ab – wie Tänzer, die mühelos zwischen verschiedenen Bewegungen transitieren.

Besonders bemerkenswert ist das Zusammenspiel zwischen dem Default Mode Network (Microstate E) und dem frontoparietalen Kontrollnetzwerk (Microstate D): Sie zeigen meist eine antikorrelierte Aktivität – wenn eines aktiv ist, wird das andere supprimiert. Diese Gegensätzlichkeit reflektiert den fundamentalen Wechsel zwischen nach innen gerichteter Kognition und aufgabenorientierter Außenfokussierung.

Das Salienznetzwerk (Microstate C) fungiert dabei als Choreograph und Schaltzentrale. Über die anteriore Insula initiiert es den Wechsel zwischen den Netzwerken – es entscheidet, wann es Zeit ist, vom Tagträumen (E) zur fokussierten Aufmerksamkeit (D) zu wechseln oder wann ein visueller (B) oder auditorischer (A) Reiz unsere volle Aufmerksamkeit erfordert.

Diese Übergänge folgen keinem starren Muster, sondern zeigen eine hohe Lempel-Ziv-Komplexität – ein Maß für die Unvorhersagbarkeit und Flexibilität der Sequenzen. Ein gesundes Gehirn ist wie ein Jazz-Ensemble: strukturiert genug für Kohärenz, aber flexibel genug für Improvisation.

Wenn die Symphonie aus dem Takt gerät: Microstates als diagnostisches Fenster

Die wahre Revolution der Microstate-Forschung liegt in ihrer klinischen Bedeutung. Wie ein erfahrener Musiklehrer eine falsche Note sofort erkennt, können Neurowissenschaftler anhand der Microstate-Muster verschiedene neurologische und psychiatrische Störungen identifizieren.

Bei Schizophrenie zeigt sich ein charakteristisches Muster: Das Salienznetzwerk (Microstate C) ist dramatisch erhöht (bis zu 50% mehr als normal), während das frontoparietale Kontrollnetzwerk (Microstate D) stark vermindert ist. Es ist, als würde der Aufmerksamkeitswächter hyperaktiv werden und ständig Alarm schlagen, während die exekutive Kontrolle geschwächt ist. Diese «C↑D↓-Signatur» ist so robust, dass sie sogar bei gesunden Geschwistern von Betroffenen nachweisbar ist – ein Hinweis auf eine genetische Komponente.

Depression hinterlässt einen anderen Fingerabdruck: Das visuelle Netzwerk (Microstate B) ist verlängert und häufiger aktiv, während das frontoparietale Kontrollnetzwerk (D) vermindert ist. Das Gehirn verweilt länger in visuell-selbstbezogenen Zuständen – möglicherweise ein neuronales Korrelat des Grübelns. Besonders spannend: Die Baseline-Aktivität von Microstate D kann vorhersagen, ob eine Antidepressiva-Therapie erfolgreich sein wird.

Bei ADHS entdeckten Forscher drei verschiedene Microstate-Profile, die den bekannten Subtypen entsprechen. Der hyperaktive Typ zeigt extreme Beta-Wellen im visuellen Netzwerk (Microstate B) – teilweise über 10 Standardabweichungen über dem Normalwert! Der unaufmerksame Typ weist erhöhte Theta-Aktivität im auditorischen Netzwerk (Microstate A) auf, während das Salienznetzwerk (C) unterdrückt ist. Alle ADHS-Typen zeigen zudem starre Schleifen zwischen den auditorischen und visuellen Netzwerken (A-B) – als wäre das Gehirn in repetitiven Mustern gefangen, unfähig, flexibel zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitsmodi zu wechseln.

Autismus zeigt ein besonders interessantes Muster: Sowohl das visuelle Netzwerk (Microstate B) als auch das Default Mode Network (Microstate E) sind erhöht und zeigen verlängerte Dauern. Dies könnte die intensive Weltwahrnehmung, die Detailfokussierung und gleichzeitig die Schwierigkeiten mit flexiblen sozialen Interaktionen erklären. Das veränderte Default Mode Network könnte zudem die Herausforderungen bei Theory of Mind und selbstbezogenem Denken widerspiegeln.

Von der Diagnose zur personalisierten Therapie

Die Microstate-Analyse verspricht eine Revolution in der Psychiatrie: weg von der symptombasierten Diagnostik hin zu objektiven, neurophysiologischen Biomarkern. Mit Klassifikationsgenauigkeiten von über 90% bei verschiedenen Störungen könnte sie die Lücke zwischen subjektivem Erleben und messbarer Gehirnaktivität schließen.

Besonders vielversprechend ist das Neurofeedback-Training basierend auf Microstates. Patienten lernen dabei, ihre Netzwerkaktivität in Echtzeit zu beeinflussen. Bei ADHS beispielsweise trainieren Betroffene, die übermäßige Beta-Aktivität im visuellen Netzwerk (Microstate B) zu reduzieren und gleichzeitig die Aktivität des Salienznetzwerks (C) zu stärken. Bei Depression fokussiert das Training darauf, das unteraktive frontoparietale Kontrollnetzwerk (D) zu stärken und die Dominanz des visuellen Netzwerks (B) zu durchbrechen.

Auch für das Medikationsmonitoring eröffnen sich neue Möglichkeiten. Methylphenidat bei ADHS normalisiert die Übergänge zwischen den Netzwerken. SSRIs bei Depression führen oft zu einer Normalisierung des visuellen Netzwerks (B) innerhalb von zwei Wochen – ein früher Prädiktor für Therapieerfolg. Antipsychotika bei Schizophrenie reduzieren die Hyperaktivität des Salienznetzwerks (C) und stärken das frontoparietale Kontrollnetzwerk (D).

Die Brücke zwischen schnell und langsam: Ein Paradoxon der Zeit

Ein faszinierendes Rätsel der Neurowissenschaft war lange die Diskrepanz zwischen der Millisekunden-Präzision des EEG und der trägen, sekunden-langen Dynamik der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT). Die bahnbrechende Arbeit von Britz, Van de Ville und Michel (2010) löste dieses Paradoxon: Sie zeigten, dass EEG-Microstates trotz ihrer kurzen Dauer mit den langsamen BOLD-Signalen der fMRT korrelieren.

Die Microstates zeigen fraktale, selbstähnliche Muster über verschiedene Zeitskalen – von Millisekunden bis zu mehreren Sekunden. Wie russische Matrjoschka-Puppen sind die schnellen Microstates in langsameren Rhythmen eingebettet, die wiederum Teil noch längerer Zyklen sind. Diese skalenfreie Organisation erklärt, wie das Gehirn gleichzeitig blitzschnell auf Reize reagieren und langfristige Pläne schmieden kann.

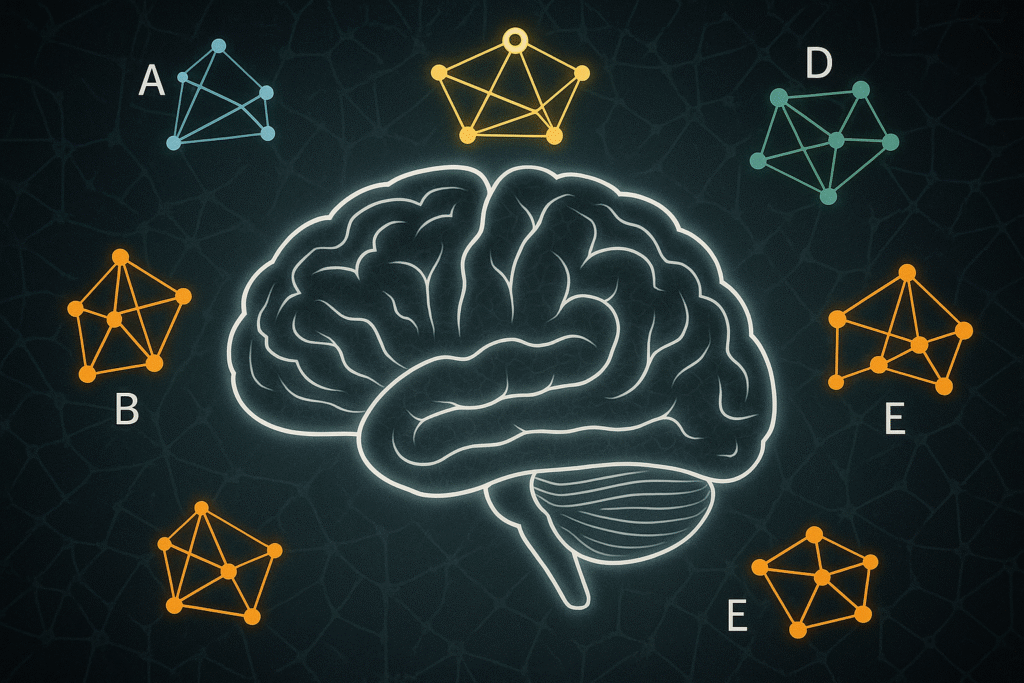

Besonders elegant ist die Entdeckung, dass jeder Microstate einem der großen Ruhenetzwerke entspricht, die in fMRT-Studien identifiziert wurden. So wird klar: Die Microstates sind die elektrophysiologischen Signaturen der gleichen Netzwerke, die wir mit anderen Methoden langsamer schwingen sehen.

Ein neues Kapitel der Hirnforschung

Die Microstate-Forschung steht an der Schwelle vom Labor zur klinischen Praxis. Mit der kürzlich erfolgten 2. Internationalen Konferenz zu EEG-Microstates in Genf und der Etablierung der EEG-Meta-Microstates Datenbank durch Pioniere wie Christoph Michel und Thomas Koenig nimmt die Standardisierung Fahrt auf.

Neue technologische Entwicklungen treiben das Feld voran: Deep Learning-Algorithmen verbessern die Microstate-Erkennung, Echtzeit-Analysen ermöglichen adaptives Neurofeedback, und die Integration mit anderen Biomarkern – von Genetik bis Herzratenvariabilität – eröffnet multimodale Diagnoseansätze.

Die Vision ist verlockend: Eine Zukunft, in der ein einfaches, kostengünstiges EEG ausreicht, um die Aktivität der großen Gehirnnetzwerke zu messen, psychische Störungen objektiv zu diagnostizieren, den optimalen Behandlungsweg zu identifizieren und den Therapieerfolg zu überwachen. Die «Atome des Denkens» könnten der Schlüssel zu einer neuen Ära der Präzisionspsychiatrie sein.

Die Symphonie verstehen, ohne sie zu zerstören

Bei all der Begeisterung über diese Entdeckungen dürfen wir nicht vergessen, dass das Gehirn mehr ist als die Summe seiner elektrischen Muster. Die Microstates und ihre Netzwerke sind wie Noten auf einem Blatt Papier – sie zeigen uns die Struktur der Musik, aber die Emotion, die Bedeutung, das subjektive Erleben entsteht erst im Zusammenspiel aller Elemente.

Die Microstate-Forschung gibt uns ein mächtiges Werkzeug an die Hand, um die Symphonie des Gehirns besser zu verstehen. Sie zeigt uns, dass psychische Gesundheit nicht nur eine Frage der richtigen «Noten» ist, sondern vor allem ihrer flexiblen, dynamischen Orchestrierung. Die fünf großen Netzwerke – auditorisch, visuell, Salienz, exekutive Kontrolle und Default Mode – müssen in einem ausgewogenen Tanz zusammenwirken, sich gegenseitig ablösen, ergänzen und regulieren.

In dieser Erkenntnis liegt vielleicht der größte Beitrag der Microstates: Sie lehren uns, dass ein gesundes Gehirn kein starres System ist, sondern ein lebendiger, sich ständig wandelnder Tanz zwischen verschiedenen Netzwerkzuständen – eine endlose Improvisation auf dem Thema des Bewusstseins, bei der jedes Netzwerk seine einzigartige Melodie zur Gesamtsymphonie beiträgt.