Neurobiologische Präzision in der klinischen Praxis: Dr. Corinne Henzen und die Integration objektiver Marker

In der psychiatrischen Versorgungslandschaft der Schweiz nimmt BrainARC Zürich eine besondere Position ein. Das Kompetenzzentrum mit 14 hochqualifizierten Spezialisten aus Psychologie, Neuropsychologie, Medizin und Administration hat sich konsequent einem integrativen Ansatz verschrieben: der Verbindung traditioneller klinischer Expertise mit objektiven neurobiologischen Messungen. Dieser «sowohl als auch»-Ansatz markiert den Paradigmenwechsel, den der Biomarker Workshop 2025 in den Fokus rückt.

Dr. Corinne Henzen verkörpert diesen Brückenschlag in ihrer täglichen Arbeit. Als Partnerin und Geschäftsführerin von BrainARC Zürich arbeitet sie mit Erwachsenen und Kindern und bringt jahrelange Erfahrung in der praktischen Anwendung neurobiologischer Diagnostik mit. Ihr Vortrag am 11. Dezember 2025 trägt den programmatischen Titel: «Von der Fallvignette zur Neurobiologie: Das cinguläre System und Hypersensitivität als transdiagnostische Marker bei Autismus, Angststörungen und ADHS».

Das cinguläre System: Neurobiologisches Zentrum überlappender Symptome

Das cinguläre System – bestehend aus dem anterioren, mittleren und posterioren cingulären Kortex – fungiert als neurobiologisches Knotenzentrum, in dem kognitive Kontrolle, emotionale Verarbeitung und autonome Regulation zusammenlaufen. Die Forschung der letzten Jahre offenbart bemerkenswerte Befunde: Strukturelle und funktionelle Abnormalitäten in diesem System finden sich konsistent bei ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen und Angststörungen.

ADHS: Volumenreduktion und gestörte Impulskontrolle

Bei ADHS zeigen bildgebende Studien signifikante Volumenreduktionen und kortikale Ausdünnung im anterioren cingulären Kortex (ACC), besonders im rechten rostralen ACC. Diese Veränderungen korrelieren direkt mit der Symptomschwere: Je dünner der Kortex, desto ausgeprägter die Symptomatik. Das anteriore mittlere cinguläre Kortex (aMCC) spielt eine zentrale Rolle bei Impulskontrolle und kognitiven Aufgaben wie Go/No-Go-Tests, dem Stroop-Test und dem Wisconsin Card Sorting Test – genau jenen Funktionen, die bei ADHS beeinträchtigt sind.

Die funktionelle Konnektivität zeigt ein charakteristisches Muster: Erhöhte lokale Verbindungen der Amygdala bei gleichzeitig reduzierten Verbindungen zwischen ACC und posteriorem cingulären Kortex. Dies bedeutet neurobiologisch, dass ADHS-Betroffene impulsiv auf die emotionale Bedeutung von Stimuli reagieren, ohne dass kortikale Inhibition greift – das neuronale Korrelat der klinisch beobachtbaren Impulskontrollstörung.

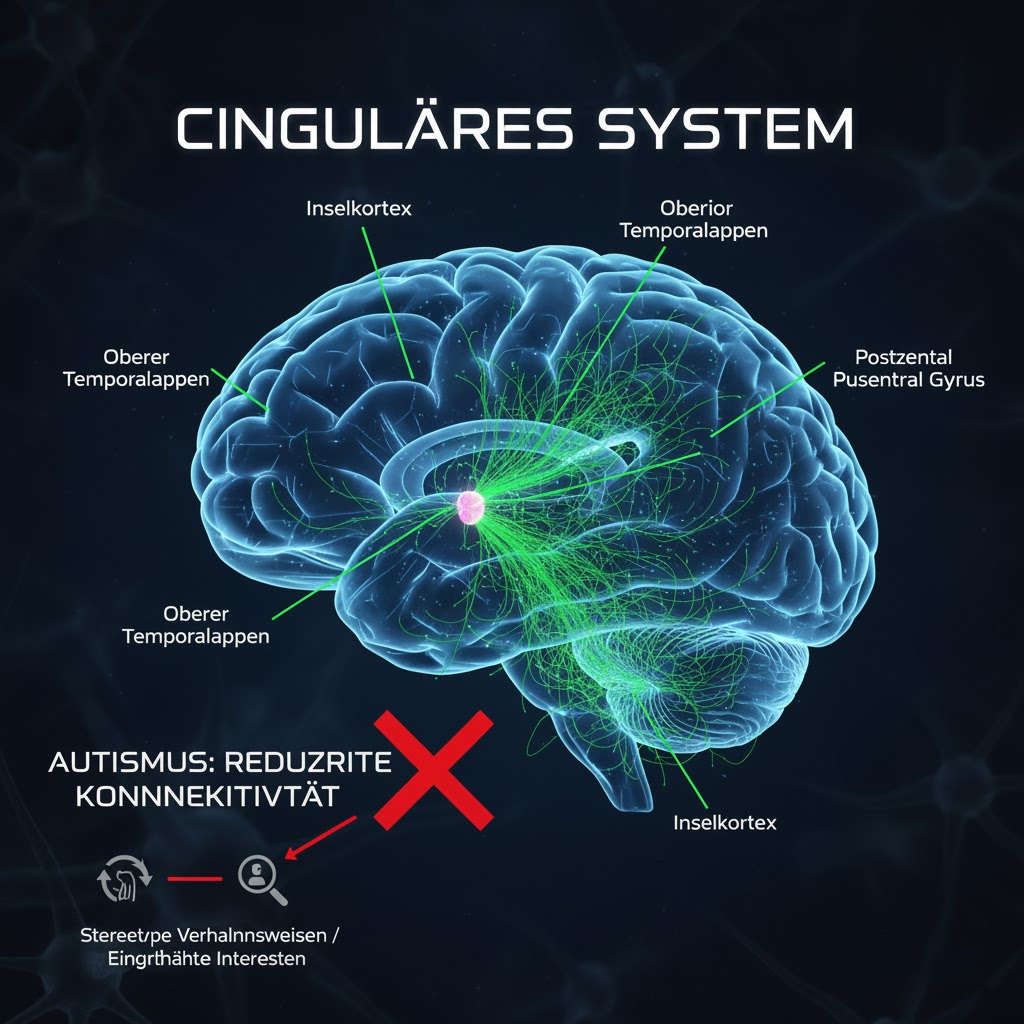

Autismus: Zelluläre Veränderungen und soziale Verarbeitung

Bei Autismus-Spektrum-Störungen dokumentieren postmortale Studien signifikante zelluläre Veränderungen im ACC: reduzierte Zellgrösse in den Schichten I-III und V-VI sowie irreguläre Schichtung in einem Drittel der untersuchten autistischen Gehirne. Funktionell zeigt sich eine reduzierte Konnektivität zwischen dem kaudalen ACC und Regionen, die für soziale Verarbeitung zentral sind – dem Inselkortex, dem oberen Temporallappen und dem postcentrischen Gyrus. Bemerkenswert: Die Stärke dieser Konnektivität korreliert negativ mit stereotypen Verhaltensweisen und eingeschränkten Interessen.

Angststörungen: Dysregulation emotionaler Bewertung

Angststörungen manifestieren sich ebenfalls in Dysfunktionen des cingulären Systems. Der ACC ist kritisch für die Bewertung emotionaler Bedeutung und die Regulation autonomer Reaktionen – genau jene Prozesse, die bei Angststörungen dysreguliert sind. Die Überlappung wird besonders deutlich, wenn man die hohen Komorbiditätsraten berücksichtigt: 40-60% der autistischen Menschen zeigen komorbide Angststörungen, während Angst bei ADHS ebenfalls deutlich überrepräsentiert ist.

Hypersensitivität: Der transdiagnostische Marker

Henzen sieht Hypersensitivität nicht als Krankheit sondern als transdiagnostischen Marker – eine Perspektive, die durch neuere Forschung zunehmend gestützt wird. Hypersensitivität beschreibt eine niedrigere Schwelle für sensorische Reizverarbeitung, die zu schnellerer Überstimulation und intensiverer Wahrnehmung führt. Dieses Phänomen findet sich über diagnostische Grenzen hinweg bei ADHS, Autismus und Angststörungen – allerdings mit subtilen, aber wichtigen Unterschieden in der Ausprägung.

Neurobiologische Grundlagen der Reizfilterung

Neurobiologisch lässt sich Hypersensitivität auf Dysfunktionen der Reizfilterung zurückführen. Der Thalamus fungiert als zentrale Filterstelle, die reguliert, welche eingehenden Stimuli zur weiteren Verarbeitung im präfrontalen Kortex weitergeleitet werden. Bei ADHS führt ein Dopaminmangel im Striatum zu einer gestörten Steuerung des Thalamus – das Resultat ist ein «zu offener» Reizfilter, der relevante und irrelevante Stimuli unzureichend differenziert.

Bei Autismus manifestiert sich Hypersensitivität bereits in frühen Stadien der Reizverarbeitung. Die Schwelle zur Reizüberflutung liegt deutlich niedriger als bei neurotypischen Menschen. Verschiedene Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen sensorischer Überempfindlichkeit und der Angst vor Veränderungen: Autistische Menschen haben Schwierigkeiten, frühere Erfahrungen bei der Verarbeitung neuer sensorischer Informationen zu nutzen, was neue Sinneseindrücke intensiver und potenziell überwältigender macht.

Die Herzratenvariabilität (HRV) offenbart gegensätzliche autonome Profile, die diagnostisch relevant sind: ADHS zeigt typischerweise Hypoarousal-Muster mit reduzierter HRV, während Autismus kontextabhängig Hyperarousal-Muster aufweist. Diese unterschiedlichen Arousal-Profile haben direkte therapeutische Implikationen und unterstreichen die Notwendigkeit objektiver Messungen zur Differenzierung.

Von der Fallvignette zur Neurobiologie: Der praktische Mehrwert

Henzens Ansatz, von konkreten Fallvignetten ausgehend die neurobiologischen Mechanismen zu erschliessen, verkörpert den Kern der Biomarker-Integration in die klinische Praxis. Die diagnostische Herausforderung in der Erwachsenenpsychiatrie liegt oft in der Komplexität überlappender Symptome: Ist die ausgeprägte Reizüberflutung Ausdruck von ADHS, Autismus, einer Angststörung – oder einer Kombination?

Objektive Marker des cingulären Systems bieten hier differenzierte Einblicke. EEG-basierte Konnektivitätsanalysen können spezifische Dysfunktionsmuster identifizieren: Reduzierte Theta-Konnektivität zwischen ACC und präfrontalem Kortex deutet primär auf ADHS hin, während Veränderungen in der Konnektivität zwischen ACC und temporalen Regionen eher für Autismus-Spektrum-Störungen sprechen.

Therapeutische Konsequenzen

Die transdiagnostische Perspektive auf Hypersensitivität ermöglicht personalisierte therapeutische Interventionen:

- Bei ADHS-assoziierter Hypersensitivität kann stimulierende Medikation paradoxerweise durch Verbesserung der Reizfilterung helfen

- Autismus-assoziierte sensorische Überempfindlichkeiten erfordern eher Umgebungsmodifikationen und spezifische sensorische Integrationstherapien

- Angst-getriebene Hypersensitivität spricht primär auf adaptierte kognitive Verhaltenstherapie und gegebenenfalls anxiolytische Medikation an

Die Integration in die klinische Routine: BrainARCs Modell

BrainARC Zürich demonstriert, wie die Integration neurobiologischer Biomarker in die Regelversorgung gelingen kann. Der Ansatz basiert auf drei Säulen: Erstens, umfassende neuropsychologische Assessments, die kognitive Profile detailliert erfassen. Zweitens, EEG-basierte Hirnfunktionsanalysen, die objektive Marker für Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und emotionale Verarbeitung liefern. Drittens, die Integration dieser Daten in einen klinischen Kontext durch erfahrene Fachpersonen, die sowohl neurobiologische als auch psychosoziale Faktoren berücksichtigen.

Diese Herangehensweise transformiert die diagnostische Unsicherheit, die traditionell die Psychiatrie prägt. Statt auf Kappa-Werte von 0,28-0,32 bei Major Depression angewiesen zu sein – was bedeutet, dass über 85% der diagnostischen Entscheidungen zwischen verschiedenen Fachkräften nicht übereinstimmen – ermöglichen objektive Marker eine reproduzierbare, evidenzbasierte Diagnostik.

Für erwachsene Patienten ist dies besonders relevant. Viele kommen nach jahrzehntelangen diagnostischen Odysseen, multiplen Fehldiagnosen und erfolglosen Therapieversuchen. Die objektive Bestätigung durch neurobiologische Marker – «das EEG zeigt tatsächlich die Reizfilterungsstörung, die Sie beschreiben» – kann transformativ wirken: Sie validiert subjektive Erfahrungen, reduziert Selbstzweifel und schafft eine fundierte Basis für massgeschneiderte Interventionen.

Der Paradigmenwechsel: Von Kategorien zu Dimensionen

Henzens Fokus auf transdiagnostische Marker reflektiert einen fundamentalen Paradigmenwechsel in der Psychiatrie: weg von rigiden diagnostischen Kategorien hin zu dimensionalen Modellen, die der neurobiologischen Realität gerechter werden. Das Research Domain Criteria (RDoC) Framework des NIMH verkörpert diesen Ansatz, indem es funktionale Domänen über diagnostische Grenzen hinweg untersucht.

Das cinguläre System und Hypersensitivität sind beispielhafte transdiagnostische Dimensionen. Die genetische Überlappung zwischen ADHS und Autismus von 50-72%, die gemeinsamen Risikogene wie MAP1A, und die konvergierenden neurobiologischen Mechanismen sprechen eine klare Sprache: Diese Störungen repräsentieren eher ein Kontinuum als diskrete Kategorien.

Für die klinische Praxis bedeutet dies: Behandle nicht die Diagnose, sondern die zugrunde liegenden funktionalen Dysfunktionen. Wenn objektive Marker eine Dysfunktion des cingulären Systems zeigen, die zu Impulskontrollproblemen führt, ist die spezifische diagnostische Einordnung weniger relevant als die Tatsache, dass diese Dysfunktion therapeutisch adressierbar ist – ob nun durch Medikation, Neurofeedback oder kognitive Strategien.

Der Workshop-Beitrag: Praktische Implementation

Am 11. Dezember 2025 um 15:30 Uhr wird Henzen diese Perspektive in ihrem Vortrag konkretisieren. Die Stärke liegt in der Verbindung theoretischer Grundlagen mit praktischer Anwendung: Ausgehend von Fallvignetten aus der klinischen Routine bei BrainARC wird sie demonstrieren, wie neurobiologische Daten zur diagnostischen Klärung und Therapieplanung beitragen.

Der Zeitpunkt im Tagesprogramm ist strategisch gewählt: Nach den Vorträgen zur praktischen Biomarker-Anwendung (Müller), den vertieften klinischen Einsichten von Attwood/Garnett und den neurophysiologischen Grundlagen von Markovska/Tenev bietet Henzens Beitrag eine neurobiologische Vertiefung spezifischer Mechanismen. Gemeinsam mit Matthias Hubers persönlicher Perspektive («Therapie von innen verstehen») und Birgit Grafs Integration in die Kinder- und Jugendpsychiatrie entsteht ein umfassendes Bild der Biomarker-Implementation über Altersgruppen und Versorgungskontexte hinweg.

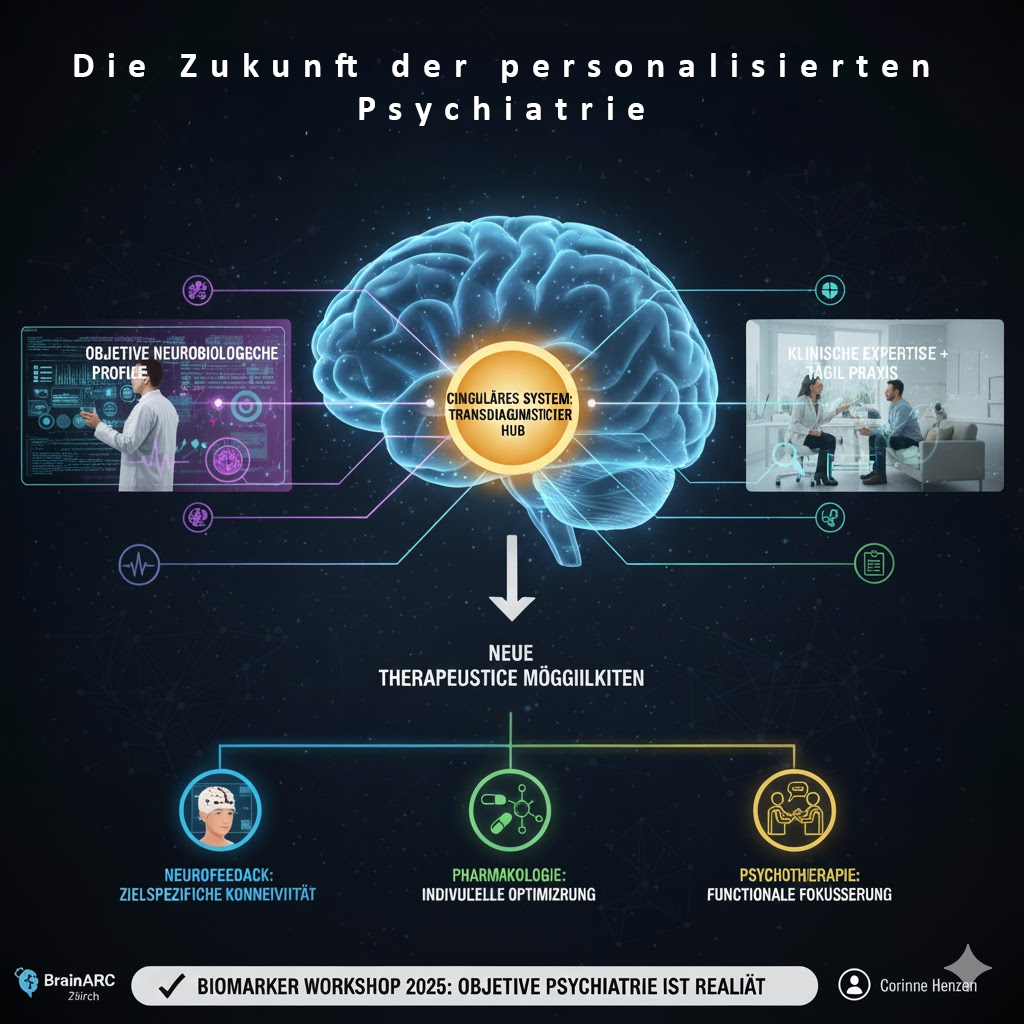

Ausblick: Die Zukunft der personalisierten Psychiatrie

Die Arbeit von BrainARC Zürich und Fachpersonen wie Corinne Henzen weist den Weg für die Zukunft der psychiatrischen Versorgung: eine personalisierte Medizin, die auf objektiven neurobiologischen Profilen basiert. Das cinguläre System als transdiagnostischer Hub und Hypersensitivität als übergreifendes Phänomen illustrieren, dass die Komplexität psychischer Störungen nicht durch weitere Kategorienbildung, sondern durch tieferes Verständnis zugrunde liegender Mechanismen aufgelöst werden kann.

Die Integration objektiver Biomarker schafft nicht nur diagnostische Sicherheit, sondern öffnet auch neue therapeutische Möglichkeiten: Neurofeedback-Protokolle, die spezifisch die Konnektivität des cingulären Systems adressieren, zeigen vielversprechende Effekte bei ADHS. Pharmakologische Interventionen können basierend auf individuellen neurobiologischen Profilen optimiert werden. Psychotherapeutische Ansätze lassen sich präziser auf spezifische funktionale Defizite ausrichten.

Der Biomarker Workshop 2025 markiert einen entscheidenden Schritt in der Verbreitung dieser integrativen Ansätze. Henzens Beitrag demonstriert, dass die Vision objektiver Psychiatrie bereits Realität ist – nicht in fernen Forschungslaboren, sondern in der täglichen klinischen Praxis eines Schweizer Kompetenzzentrums, das konsequent Hirnfunktion und klinische Expertise verbindet.

Biomarker Workshop 2025: ADHS-Autismus-Angst-Sensitivität

«Diagnnostik: Von der Vision zur Realität»

Donnerstag, 11. Dezember 2025: 9:00-17:30 Uhr

Paulus Akademie, Zürich ne

15:30 Uhr: Dr. Corinne Henzen

«Von der Fallvignette zur Neurobiologie: Das cinguläre System und Hypersensitivität als transdiagnostische Marker bei Autismus, Angststörungen und ADHS»

Anmeldung: https://gtsg.ch/de/biomarker-workshop-2025-2/

Teilnahmegebühr: CHF 150.–

Credits: 7

Gehirn- und Traumastiftung Graubünden

Tel.: 081 322 28 28