Die psychiatrische Diagnostik steht vor einem Paradigmenwechsel. Während wir jahrzehntelang versucht haben, unsere Patient:innen in klar abgegrenzte diagnostische Kategorien einzuordnen – ADHS, Autismus, Angststörung, Hypersensitivität – zeigt die aktuelle Forschung ein völlig anderes Bild: Diese Störungsbilder überlappen massiv. Die scharfen Grenzen, die unsere Diagnosemanuale suggerieren, existieren in der Realität nicht. Was wir diagnostizieren sollten, sind keine Kategorien, sondern neurobiologische Muster.

Dr. Corinne Henzen, BrainARC-Zürich

Die Grenzen kategorialer Diagnostik

Stellen Sie sich vor: Zwei Kinder erhalten beide die Diagnose ADHS. Das eine Kind ist hochsensibel für Lärm und Licht, neigt zu emotionalen Meltdowns und hat ausgeprägte Schwierigkeiten mit sozialen Situationen. Das andere Kind ist impulsiv, sucht permanent sensorische Stimulation und hat vor allem Probleme mit der Impulskontrolle. Beide haben «ADHS» – aber sind es wirklich dieselbe Störung? Und würden beide von derselben Behandlung profitieren?

Die Antwort lautet: Nein. Und genau hier liegt das Problem unserer aktuellen, rein kategorialen Diagnostik. Die DSM-5- und ICD-11-Kriterien bilden historisch gewachsene Konstrukte ab, keine neurobiologischen Realitäten. Die Forschung der letzten Jahre zeigt eindeutig: ADHS, Autismus, Angststörungen und Hypersensitivität teilen sich substanzielle genetische, neurobiologische und phänomenologische Gemeinsamkeiten. Die Übergänge sind fliessend, die Komorbiditätsraten erschreckend hoch.

Nationale Daten aus den USA zeigen: Etwa 40 % der Kinder mit ADHS haben eine komorbide Angststörung. Bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen liegen Angstsymptome in vielen Studien zwischen 40–50 %, und 62,7 % zeigen erhöhte ADHS-Symptome. In Bevölkerungsstudien weisen ca. 30–50 % der Personen mit Autismus auch klinisch relevante ADHS-Symptome auf. Diese Zahlen sind keine statistischen Ausreisser – sie zeigen ein systematisches Problem unserer diagnostischen Kategorien.

Der dimensionale Ansatz: Vier transdiagnostische Achsen

Die Lösung liegt in einem dimensionalen Ansatz, der nicht entlang von DSM-Schubladen diagnostiziert, sondern entlang neurobiologischer Dimensionen, die quer durch alle Störungsbilder verlaufen. Die Idee ist nichts Neues, bereits das in der USA intensiv diskutierte RDoc, ein System, welches durch NIMH entwickelt wurde, vertritt die dimensionale Perspektive. Diese vier Dimensionen lassen sich sowohl mittels Fraebogen und Interviews als auch evidenzbasiert durch Biomarker objektiv erfassen und quantifizieren.

ACHSE 1: Sensorische Verarbeitung & Arousal-Regulation

Die sensorische Dimension ist der offensichtlichste gemeinsame Nenner. Sensorische Überempfindlichkeit (Sensory Over-Responsivity, SOR) ist nicht etwa ein Autismus-spezifisches Phänomen, sondern transdiagnostisch:

- Bei Autismus sind sensorische Besonderheiten fast ein Kernmerkmal – sowohl Über- als auch Unterempfindlichkeit für Licht, Geräusche, Berührung und Gerüche

- Menschen mit ADHS zeigen signifikant erhöhte «sensory sensitivity», «sensory avoidance», «sensory seeking» und «low registration»

- Bei Angststörungen ist SOR systematisch mit erhöhtem Angstniveau verbunden

- Hochsensitive Personen (SPS – Sensory Processing Sensitivity) zeigen definitionsgemäss eine erhöhte sensorische Reaktivität bei ca. 20–30 % der Bevölkerung

Die neurobiologischen Marker dieser Dimension umfassen die P50-Suppression (sensorische Reagibilität), frühe sensorische Komponenten wie P1/N1, Gamma-Power (Reizfilter-Indikatoren) und die Arousal- und teilweise Vigilanz-Regulation – nicht ADHS-spezifisch!).

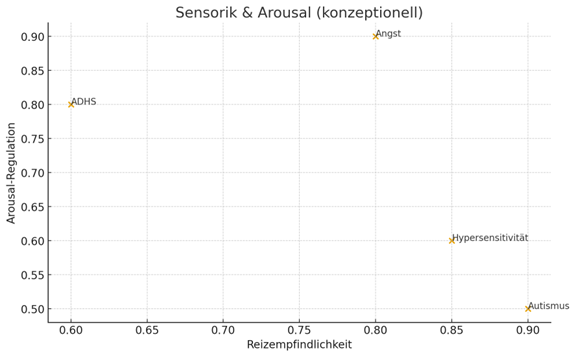

In einer Visualisierung kann die wie folgt dargestellt werden:

Abbildung 1: Verteilung der vier Störungsbilder auf der Dimension «Sensorische Verarbeitung & Arousal». Autismus zeigt die höchste Reizempfindlichkeit bei instabiler Arousal-Regulation, während ADHS eher moderate Sensitivität mit hohem (und oft auch tiefem Arousal kombiniert.

ACHSE 2: Emotionale Reaktivität & Angstsysteme

Emotionale Dysregulation und Angst sind kein Begleitdetail, sondern ein gemeinsamer transdiagnostischer Faktor. Die Forschung zeigt:

- Komorbide Angststörungen bei ADHS: 18–25 % in klinischen Stichproben, in breiteren Surveys bis zu 40 %

- Bei Autismus liegen Angstsymptome zwischen 40–50 %

- SOR ist direkt mit erhöhtem Angstniveau verbunden – unabhängig von der Grunddiagnose

- Sensory Processing Sensitivity (SPS) ist definitionsgemäss mit erhöhter emotionaler Reagibilität verknüpft

Die neurobiologischen Marker umfassen die Konfliktmonitoringkomponente, Frontal Midline Theta (emotionaler Kontrollaufwand), Alpha-Asymmetrie (rechter vs. linker Frontalbereich) und das Late Positive Potential (LPP).

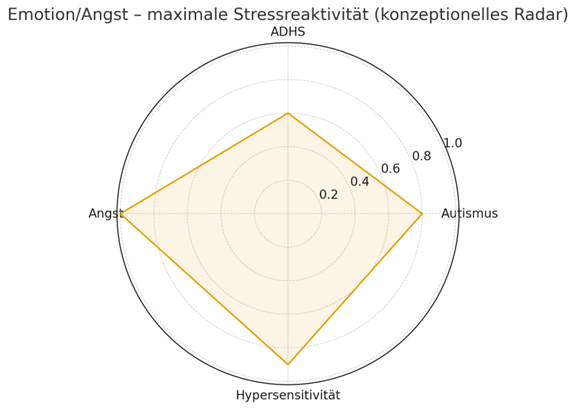

Abbildung 2: Die emotionale Dimension zeigt Angststörungen mit den höchsten Stresspeaks, gefolgt von Hypersensitivität. Autismus liegt im oberen Bereich, während ADHS eher moderate, breite Übererregung zeigt.

ACHSE 3: Exekutive Funktionen & Aufmerksamkeitskontrolle

Hier ist ADHS formal «zu Hause», aber die Daten sind längst transdiagnostisch. Reviews zur transdiagnostischen Perspektive zeigen, dass defizitäre Aufmerksamkeit, Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität quer durch ADHS, Autismus und Angststörungen auftreten:

- ADHS: hohe Ablenkbarkeit, Inhibitionsprobleme, impulsive Reaktionen

- Autismus: Schwächen in Flexibilität und Planung, aber eher «rigider» als «zerstreuter» Aufmerksamkeitsfokus, übermässige Fokussierung.

- Angststörungen: Aufmerksamkeitsfokus auf Gefahr, perseveratives Grübeln, funktionelle Blockaden

- Hypersensitivität: Sensory overload führt zu Aufmerksamkeitskollaps – sekundäre Überlastung, keine primäre EF-Störung

Die Marker umfassen P3a/P3b-Amplituden (Engagement, Arbeitsgedächtnis), N2 (Inhibition), CNV (Vorbereitungsprozesse), Microstate Class D (frontal-kognitive Netzwerke) und Beta/Theta-Ratio (Top-Down-Kontrolle).

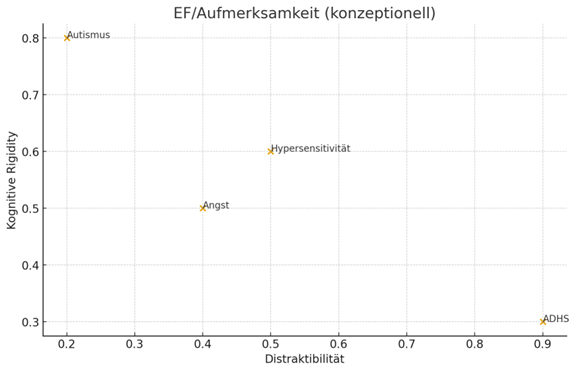

Abbildung 3: ADHS zeigt die höchste Ablenkbarkeit auf der EF-Dimension, während Autismus eher rigide Aufmerksamkeitsmuster aufweist. Angst und Hypersensitivität liegen im mittleren Bereich.

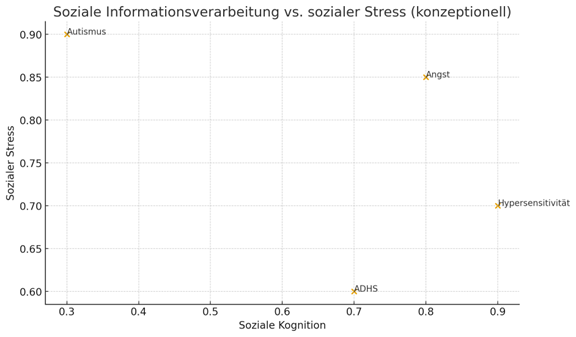

ACHSE 4: Soziale Informationsverarbeitung & soziale Kognition

Die soziale Dimension zeigt besonders eindrücklich die Unterschiede zwischen den Störungsbildern:

- Autismus: Schwächen in sozialer Kognition, Theory of Mind, Gesichtsverarbeitung (N170), hohe Belastung durch soziale Reize

- ADHS: Impulsive soziale Fehler, geringe Perspektivübernahme, aber keine grundlegende ToM-Störung

- Angststörungen: Soziale Vermeidung, Überinterpretation von Bedrohung, aber keine neurokognitiven Defizite

- Hypersensitivität: Hohe affektive Empathie, starke emotionale Resonanz, soziale Erschöpfung – aber keine ToM-Störung

Die Marker umfassen Microstate Class B (Default/Social Brain), N170 (Gesichtsverarbeitung), N250, LPP sozialer Stimuli und Gamma-Konnektivität temporo-parietal.

Abbildung 4: Autismus zeigt geringe soziale Kognition bei hohem sozialem Stress. Angst und Hypersensitivität haben intakte soziale Kognition, aber hohen sozialen Stress. ADHS liegt im Mittelfeld.

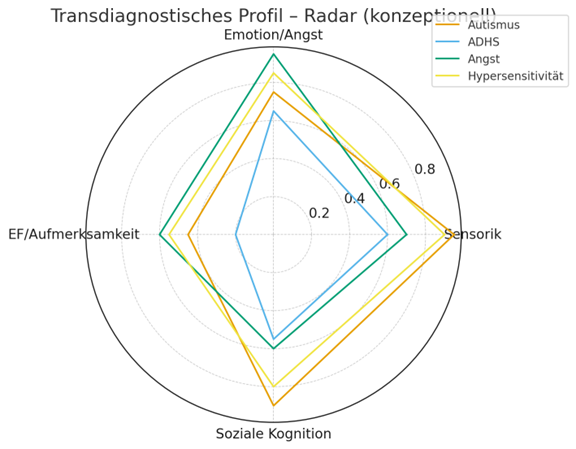

Das Gesamtbild: Massive Überlappung statt klarer Grenzen

Wenn wir alle vier Dimensionen zusammenfassen, wird das Ausmass der Überlappung deutlich sichtbar. Das folgende Radar-Diagramm zeigt die typischen Profile:

Abbildung 5: Das Gesamtbild – vier Dimensionen, vier typische Muster, massive Überlappung. Autismus zeigt hohe Sensorik- und Sozialpeaks, ADHS hohe EF-Defizite, Angst dominante emotionale Peaks, Hypersensitivität hohe Sensorik und Emotion bei intakten EF und sozialer Kognition.

Praktische Relevanz: Was bedeutet das für die Klinik?

Diese dimensionale Perspektive hat unmittelbare klinische Konsequenzen:

1. Präzisere Diagnostik: Statt zu fragen «Hat dieser Patient ADHS oder Autismus?», fragen wir «Welches Profil zeigt dieser Patient auf den vier Dimensionen?» Die EEG-basierten Biomarker liefern objektive, quantifizierbare Daten für jede Dimension.

2. Personalisierte Behandlung: Ein Kind mit ADHS + hoher sensorischer Überempfindlichkeit + starker Angstkomponente benötigt eine völlig andere Behandlung als ein Kind mit ADHS + sensory seeking + geringer emotionaler Dysregulation. Die dimensionale Diagnostik ermöglicht massgeschneiderte Interventionen.

3. Verständnis von Komorbiditäten: Die hohen Komorbiditätsraten sind keine diagnostischen Unklarheiten, sondern Ausdruck der gemeinsamen neurobiologischen Grundlagen. Wenn 40–50 % der Autismus-Patienten auch ADHS-Kriterien erfüllen, ist das kein Zufall – es zeigt, dass beide Störungen auf den Dimensionen Sensorik, Emotion und EF überlappen.

4. Behandlung der «Hypersensitivität»: SPS/Hochsensitivität ist keine Störung, sondern eine temperamentale Variante mit erhöhter sensorischer und emotionaler Reaktivität. Viele hochsensitive Menschen erfüllen weder ADHS- noch Autismus-Kriterien, profitieren aber von denselben sensorischen Interventionen und emotionalen Regulationsstrategien.

Die Rolle objektiver Biomarker

Die dimensionale Diagnostik funktioniert nur mit objektiven, quantifizierbaren Markern. Hier kommen ergänzende Biomarker ins Spiel. Sie erfassen:

- Sensorische Verarbeitung direkt über frühe Komponenten (P50, P1/N1, Gamma)

- Emotionale Regulation über Frontal Midline Theta, Alpha-Asymmetrie, LPP

- Exekutive Funktionen über P3, N2, CNV, Beta/Theta-Ratio

- Soziale Kognition über N170, Microstate Class B, soziale ERP-Komponenten

Diese Marker haben entscheidende Vorteile: Sie sind direkt (keine Verhaltensbeobachtung), quantifizierbar (keine subjektive Einschätzung), reproduzierbar (standardisierte Protokolle) und kosteneffizient (bestehende klinische Infrastruktur).

Schlussfolgerung: Vom kategorialen zum dimensionalen Denken

Die wissenschaftliche Evidenz ist überwältigend: ADHS, Autismus, Angststörungen und Hypersensitivität sind keine separaten Inseln, sondern überlappen massiv auf sensorischer, emotionaler, exekutiver und neurobiologischer Ebene. Die genetische Korrelation zwischen ADHS und Autismus liegt bei 0,35–0,50. Transdiagnostische Symptomdimensionen erklären die Varianz besser als kategoriale Diagnosen.

Die Zukunft der psychiatrischen Diagnostik liegt nicht in immer feineren Unterkategorien, sondern in der präzisen Kartierung neurobiologischer Dimensionen. Biomarker helfen uns, diese Muster objektiv zu erkennen. Wir diagnostizieren keine Kategorien, sondern Muster – und behandeln Menschen, nicht Labels.

Biomarker Workshop 2025: Dimensionale Diagnostik in der Praxis

Am 11. Dezember 2025 findet in Zürich (hybrid) unser 14. Biomarker Workshop statt. Das Thema: ADHS-Autismus-Angst-Sensitivität – Spektrum oder Komorbidität?

Internationale Expert:innen demonstrieren die praktische Implementation der dimensionalen Diagnostik:

09:00 – 17:30: Uhr

- Tony Attwood & Michelle Garnett (Keynote): «Beyond the Stereotypes: Biomarkers for the Hidden Presentations of Autism, ADHD, and Anxiety – Insights from 80 Years of Clinical Practice»

- Andreas Müller: «Von der Vision zur Realität: Praktische Biomarker-Anwendungen»

- Nicole Chou: PDA-Profile – Persistent Drive for Autonomy

- Silvana Markovska & Alexander Tenev (Skopje): Neurophysiologische Implementation in der klinischen Praxis

- Matthias Huber: Therapie von innen verstehen – Selbstbetroffenheit als Ressource

- Corinne Henzen: Das cinguläre System und Hypersensitivität als transdiagnostische Marker

- Birgit Graf: Integration in die Kinder- und Jugendpsychiatrie

Anmeldung und Informationen: https://gtsg.ch/de/biomarker-workshop-2025-2/

Kosten: CHF 150.– | Credits: 7 | Ort: Paulus Akademie Zürich (hybrid)

GTSG – Gehirn- und Traumastiftung Graubünden

Schulstrasse 1, 7302 Landquart | Tel.: 081 322 28 28 | www.gtsg.ch